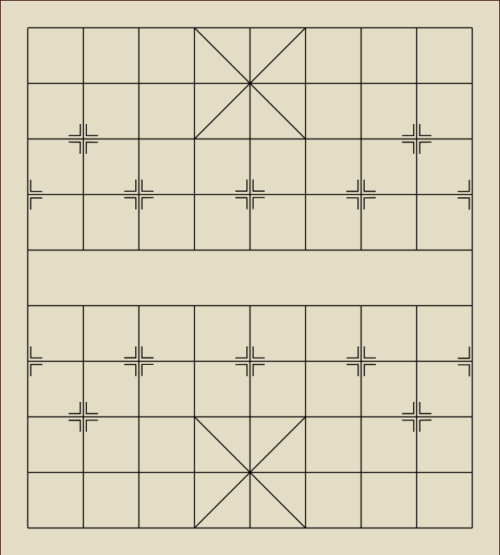

Das Brett

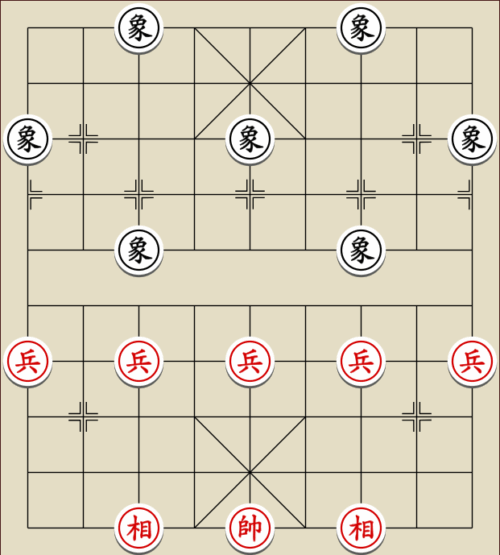

Im Xiangqi wird wie beim Go nicht auf den Feldern, sondern auf den Schnittpunkten des Brettes gespielt. Das Brett hat neun Linien und zehn Reihen. Es ist durch den Gelben Fluss zweigeteilt. Auf der unteren Hälfte, die den Norden des chinesischen Reiches symbolisiert, befindet sich das rote Heer, die schwarzen Steine befinden sich in der Grundstellung auf der anderen Seite, dem Süden. Der Fluss beschränkt die Zugmöglichkeiten der Elefanten, die den Fluss nicht überqueren dürfen. Die Zugmöglichkeiten der Soldaten vergrößern sich dagegen, sobald sie den Fluss überquert haben. Die Punkte am Ende der eingezeichneten Diagonalen begrenzen den roten und den schwarzen Palast. Der Feldherr und die Leibwächter dürfen den Palast nicht verlassen. Die markierten Punkte innerhalb des Spielfeldes zeigen die Ausgangsposition der Soldaten und Kanonen.

Der Feldherr

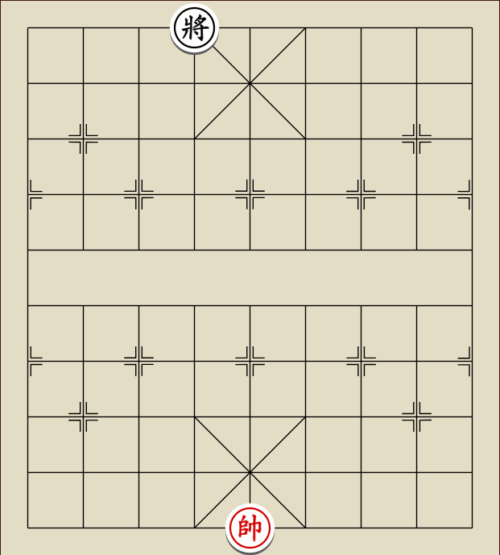

Der Feldherr ist – dem König beim westlichen Schach vergleichbar – die wichtigste Figur beim Xiangqi. Er definiert das Ziel des Spiels: Gewonnen hat, wer den gegnerischen Feldherrn mattsetzen konnte. Anders als beim Schach genügt aber auch das Patt zum Gewinn. Die Zugweise des Feldherrn ist dem Schachkönig vergleichbar, der Feldherr darf senkrecht und waagerecht (nicht diagonal) einen Schritt machen und den benachbarten Punkt betreten. Allerdings ist er dabei auf die neun Punkte im Palast beschränkt. Der Feldherr darf den Palast nicht verlassen.

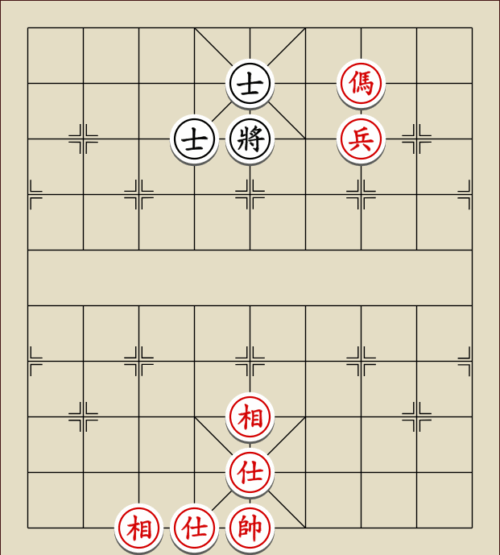

Und noch einen wichtigen Unterschied zum westlichen Schach gibt es – die Feldherren dürfen sich nicht gegenüberstehen, ohne dass sich auf der Linie zwischen ihnen eine weitere Figur befinden würde („Der böse Blick“). In diesem Beispiel darf der schwarze Feldherr deshalb die drei Palastfelder auf der Mittellinie nicht betreten. Im Endspiel kann der Feldherr auf diesem Wege zu einer Angriffsfigur werden, indem er seinem Gegenüber Felder abschneidet.

Der Feldherr wird manchmal auch als General oder König bezeichnet. Der Legende nach verbot ein chinesischer Kaiser die Bezeichnung „König“, die er als anmaßend ansah.

Der Soldat

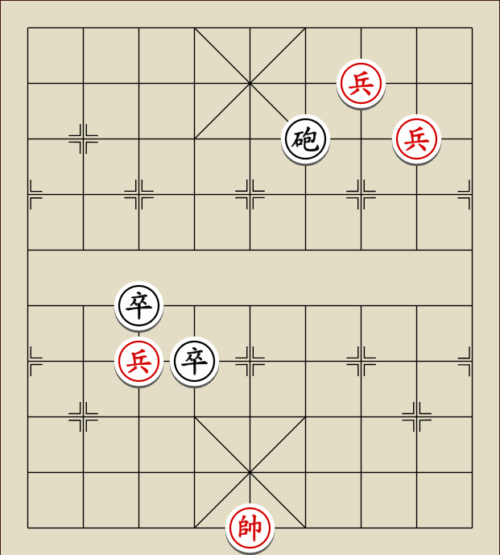

Der Soldat findet seine Entsprechung im westlichen Schach im Bauern. Genau wie dieser ist er quantitativ gesehen die stärkste Figur – jede Seite verfügt zum Beginn des Spiels über fünf Soldaten. Der Soldat bewegt sich anfangs ein Feld nach vorn, einen Doppelschritt gibt es nicht. Zum Ausgleich dafür besetzen die Soldaten aber schon in der Grundstellung die vierte Reihe. Überschreitet der Soldat den Fluss, vergrößert sich seine Spielstärke, er kann danach auch ein Feld seitwärts ziehen. Rückwärts kann der Soldat nicht ziehen. Wie alle Figuren im Xiangqi (bis auf die Kanone) schlägt auch der Soldat so, wie er zieht. Anders als beim westlichen Schach wird nicht schräg geschlagen. Daraus folgt, dass ein Soldat nicht durch eine andere Figur blockiert werden kann, was seine Kraft besonders jenseits des Flusses erhöht. Die Bauernumwandlung kennt das chinesische Schach nicht. Erreicht der Soldat die gegnerische Grundreihe, kann er nur noch zur Seite ziehen und wird dadurch schwächer. Man nennt ihn dann einen Veteranen.

Im Diagramm kann der rote Soldat auf der linken Seite des Brettes den schwarzen Soldaten vor ihm schlagen, nicht jedoch den Soldaten neben ihm. Umgekehrt bedroht nicht nur der schwarze Soldat über ihm, sondern auch der schwarze Soldat neben ihm den roten Soldaten. Der schwarze Soldat hat den Fluss überschritten und darf seitwärts ziehen. Auf der anderen Brettseite könnte Rot am Zug sogar mattsetzen, weil der schwarze Feldherr nicht aus dem Palast heraus schlagen darf.

Das Pferd

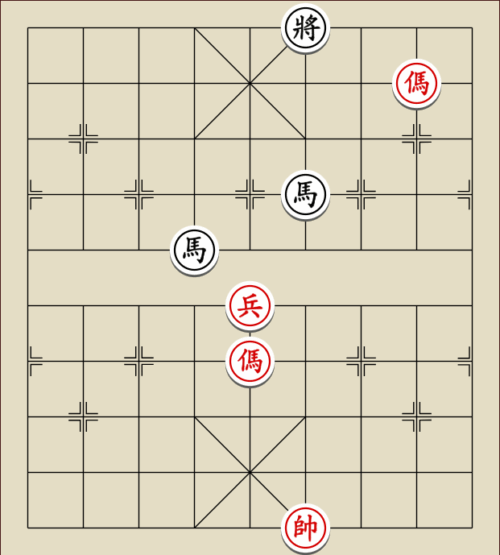

Tatsächlich gibt es im Xiangqi nur eine Figur, die wie im westlichen Schach zieht – der chinesische Wagen entspricht vollkommen dem westlichen Turm. Ansonsten gibt es viele Ähnlichkeiten, die wegen der kleinen Unterschiede das Erlernen des Spiels für den westlichen Schachspieler eher erschweren. So auch beim Pferd, das man leicht für einen Springer halten könnte. Immerhin zieht das Pferd wie der Springer – ein Feld gerade und dann ein Feld schräg. Aber: Das Pferd kann nicht springen! Es springt nicht über andere Figuren, deshalb heißt es auch nicht Springer. Diese Eigenschaft impliziert, dass sich die Stärke des Pferdes im Laufe der Partie regelmäßig erhöhen wird. Je leerer das Brett wird, desto weniger Figuren können das Pferd blockieren. Ein ähnliches Prinzip konnten wir schon für den Soldaten beobachten.

In dieser Stellung kann das rote Pferd von der Mittellinie deshalb nicht das schwarze Pferd links von ihm schlagen. Der rote Soldat steht dem roten Pferd im Wege. Umgekehrt geht es aber, das schwarze Pferd bedroht das rote auf der Mittellinie (erst gerade, dann schräg!). Dazu passt diese kleine Aufgabe:

Mit welchen Zügen kann Schwarz das Schach durch das rote Pferd auf den schwarzen Feldherrn parieren?

Der Elefant

Der Elefant gab dem chinesischen Schach seinen Namen – „xiang“ bedeutet „Elefant“, „qi“ bedeutet Spiel. Xiangqi ist also das „Spiel des Elefanten“. Auf den ersten Blick scheint der Elefant eine sehr schwache Figur zu sein, er zieht lediglich zwei Felder diagonal (ohne zu springen!) und darf den Fluss nicht überqueren. Dieses Schicksal teilt er mit dem Feldherrn und den Leibwächtern, die gleichfalls reine Verteidigungsfiguren sind.

Tatsächlich nehmen die Elefanten wichtige Aufgaben wahr. Im Diagramm zeigen die schwarzen Elefanten die sieben Punkte, die von ihnen betreten werden können. Wendet man den Blick auf die rote Hälfte, stellt man schnell fest, dass insbesondere der Punkt zwei Schritte vor dem roten Feldherrn (der „Palastausgang“) von erheblicher Bedeutung ist. Wie wir später sehen werden, werden auf der Mittellinie oft Angriffe gegen den Feldherren ausgeführt. Ein Elefant auf dem Palastausgang bietet dagegen (oft zusammen mit einem Leibwächter dahinter) Schutz, zumal sich beide Elefanten dann gegenseitig verteidigen können. Dieser Zug des Elefanten ist denn auch ein beliebter Verteidigungszug. Zudem überwacht der Elefant von diesem Feld aus zwei Punkte am Flussufer und unterstützt dadurch den Vormarsch des zweiten und vierten Soldaten. Der Elefant ist eine ungewöhnliche Figur für den westlichen Schachspieler – ich übersehe oft seine Schlagzüge.

Der Leibwächter

Der Leibwächter, manchmal auch Berater genannt, unterscheidet sich wohl am meisten von seinem Pendant im westlichen Schach, der Dame. Während die Dame mit Abstand die beweglichste und stärkste Figur im westlichen Schach ist, können die beiden Leibwächter (die den Feldherrn in der Ausgangsstellung zu beiden Seiten flankieren) lediglich diagonal ein Feld weit ziehen – und das auch nur im Palast. Den Leibwächtern stehen also überhaupt nur fünf Felder zur Verfügung. Wie bei den Elefanten handelt es sich bei den Leibwächtern um reine Verteidigungsfiguren.

Die roten Leibwächter und Elefanten haben im Diagramm eine typische Verteidigungsaufstellung eingenommen. Sie decken sich gegenseitig und schützen den Feldherrn vor Angriffen der Wagen und Kanonen von vorn und von links. Die schwarzen Leibwächter stehen dagegen ungünstig. Sie nehmen ihrem Feldherrn zwei Fluchtfelder im Palast – Schwarz ist matt.

Der Wagen

Der Wagen ist die für einen westlichen Schachspieler am leichtesten zu verstehende Figur beim Xiangqi — er entspricht in seiner Zugweise vollständig dem Turm (wenn man von der fehlenden Rochade im chinesischen Schach absehen will). Der Wagen zieht also waagerecht und senkrecht so weit er will. Da eine Entsprechung zur Dame fehlt, ist der Wagen zudem die weitaus stärkste Figur im Schach, um so mehr, als langwieriges Öffnen von Linien hier überflüssig ist — die Ausgangsstellung hat schon vier offene Linien, auf denen die Wagen rasch in die gegnerische Stellung eindringen können. Auch das Verdoppeln der Türme, im westlichen Schach ein gängiges Thema, spielt beim Xiangqi kaum eine Rolle. Der Wagen ist in erster Linie eine sehr bewegliche Angriffsfigur. Typische Manöver sind Schwenks auf der eigenen zweiten Reihe und auf der eigenen fünften Reihe (die „Flusswache“).

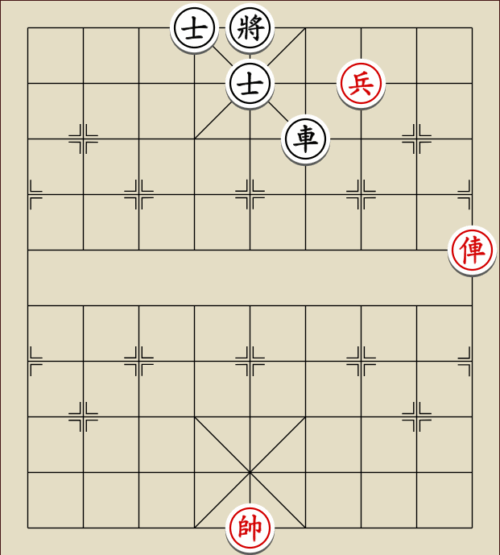

Das Beispiel demonstriert neben der Angriffskraft des Wagens auch die Stärke eines Soldaten, der den Fluss überschritten hat. Ein Soldat in der Nähe des feindlichen Palastes entwickelt oft Wagenstärke. Rot gewinnt:

1.R1+4 R6-2

Der einzige legale Zug. Schwarz bringt seinen Wagen zurück auf die Grundreihe, um das Schach zu decken.

2.R1=3

Bringt Schwarz in Zugzwang.

2…R3=4 3.P3+1

Der rote Soldat schlägt zurück und hat auch als Veteran genug Stärke, um Schwarz zu besiegen. Schwarz ist patt. Der schwarze Feldherr kann sich nicht rühren. Die schwarzen Berater sind durch den bösen Blick des roten Feldherrn festgelegt. Schwarz hat keinen Zug mehr und deshalb verloren.

Die Kanone

Wir beenden unsere kleine Serie zu den Zugregeln im Xiangqi mit der am schwersten zu beherrschenden Figur für den westlichen Schachspieler, der Kanone. Die Kanone ist die einzige Figur, die anders zieht als sie schlägt. Sie zieht wie der Wagen, also eine unbegrenzte Anzahl von Feldern vertikal oder horizontal. In derselben Richtung schlägt sie, mit dem Unterschied, dass zwischen der Kanone und der zu schlagenden Figur eine weitere Figur (der „Schanzstein“) stehen muss. Dabei spielt es keine Rolle, welche Farbe der Schanzstein hat. Die Kanone schießt also nur „über die Mauer“.

Was sich so einfach anhört, ist im Spiel schwierig anzuwenden. Ich habe schon unzählige Figuren eingebüßt, weil ich eine fremde Kanone „hinter der Mauer“ vergessen habe. Die Schlagweise der Kanonen führt tatsächlich dazu, dass Xiangqi ein vollkommen anderes Spiel als das westliche Schach wird. Viele Mattbilder beinhalten den Einsatz der Kanone, allen voran das berühmte „Doppelkanonenmatt“. Das Erfordernis eines Schanzsteines führt allerdings zu einem weiteren paradoxen Element im Chinesischen Schach – die Kraft der Kanonen nimmt mit der Anzahl der geschlagenen Figuren ab. Im Gegenzug gewinnen die Pferde mit der Zunahme von Raum an Kraft. Zum Endspiel hin mangelt es den Kanonen zunehmend an Schanzsteinen. Sie führen dann oftmals ein kümmerliches Dasein als Blockadefigur. Feldherr und Kanone können allein den gegnerischen Feldherrn nicht besiegen, Feldherr und Soldat dagegen schon.

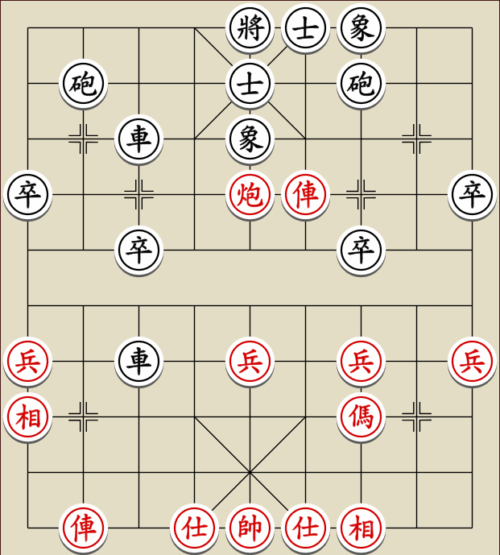

Das Beispiel zeigt die rote Kanone auf ihrem Lieblingsplatz: Die „Mittelkanone“ auf vor der schwarzen Verteidigung fesselt den schwarzen Elefanten und den schwarzen Leibwächter auf der Mittellinie vor dem schwarzen Feldherrn. Die schwarzen Kanonen verteidigen sich gegenseitig – wegen des Schanzsteines vor dem schwarzen Feldherrn. Das Schlagen der schwarzen Kanone mit dem linken roten Wagen (R8+8) würde deshalb am Zurückschlagen der anderen schwarzen Kanone (C7=2) scheitern. Rot löst das Problem durch das Wagenopfer

1.R4+2

Rot zieht seine rechte Kanone zwei Punkte vor. Dieser schöne Zug unterbricht die Verbindung zwischen den schwarzen Kanonen. Die Annahme des Opfers mit

1…C2=6

scheitert jetzt an

2.R8+9 R3-2

Der einziger Zug, da Elefant und Leibwächter von der roten Kanone gefessselt werden und nicht ziehen dürfen.

3.R8=7

Matt. Die rote Kanone blockiert die gesamte schwarze Verteidigung. Da nach 1.R4+2 aber wirklich R8+8 droht und auf 1…R3-1 (um die schwarze Kanone zu verteidigen) 2.R4=3 sowie auf 1…C2=3 2.R8+9 C3-1 3.R4=3 funktioniert, gewinnt Rot eine schwarze Kanone und bleibt mit einem Pferd im Vorteil.

Nachtrag (26.10.2025): Ich habe die einzelnen Einträge zu dem Xiangqi-Regeln in diesem Artikel zusammengefasst.

Ein Kommentar

Die Idee, hier eine Einführung in das chinesische Schach unterzubringen, finde ich super! Vor allem der sachliche Ton hebt dich wohltuend vom dem wenigen ab, was man sonst so über Xiangqi auf Schachseiten im Netz findet, da sich das ja hauptsächlich auf die Artikel eines einzelnen Herrn beschränkt. Wenn du so weitermachst, dann wird deine Rubrik die neue Referenzadresse für Xiangqi-Spielregeln ;)

Nur eine Ergänzung zur Fernwirkung des Feldherrn: der böse Blick spielt in jeder Partiephase eine Rolle, auch in der Eröffnung und erst recht im Mittelspiel kann ein Feldherr auf d1 dem Gegner ein wichtiges Fluchtfeld nehmen. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle kein besseres Beispiel als eine eigene Partie gefunden, in der aber Rot bereits mit 14. Fd1 (K5.4) eine Drohung gegen d10 aufstellt.